я ищу |

|

|

Феномен Николая Заболоцкого

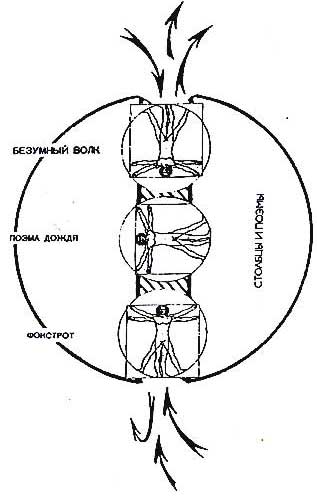

3.3. Треугольник, соединяющий центры сфер:"Фокстрот" - "Поэма дождя" - "Безумный волк"

ОглавлениеИтак, мы увидели "Столбцы и поэмы" как взаимодействие трех "магических сфер". Вернемся еще раз к вопросу о принципах этого взаимодействия. Для этого необходимо мысленно соединить центральные пьесы, лежащие в сердцевине каждого из трех составляющих интересующую нас целостность циклов. На связь "Поэмы дождя" с "Безумным волком" проницательно указала Д. Голдстейн (1994, с. 281); здесь важен как сам образ волка, так и перспектива выхода в иной жанр: не столбец (стихотворение), но поэма. Драматическая поэма, которую поэт считал своим "Фаустом", как бы "вызревает" из центральных текстов. Сложнее обстоит дело с местом, которое занимает в этой триаде "Фокстрот".

Увидим прежде всего в "Столбцах" семантическое поле, которое мы предпочли бы связать с образом выстрела-выплеска. В своей "последней глубине" это поле, видимо, связано с табуированной в культурной практике эякулятивной образностью, восходящей к представлениям о миротворящей божественной потенции. Именно из этой точки истекают энергии, устрояющие "маленькие вселенные" Заболоцкого. В "Фокстроте" это выстрел безымянного героя:

А там, над бледною землей,

Во славу винам и кларнетам

Парит по воздуху герой,

Стреляя в небо пистолетом

(Заболоцкий I, с. 52).

В занимающих вторую позицию от начала и конца и симметричных относительно "Фокстрота" столбцах этот выстрел продублирован; в одном из случаев выстрел-выплеск непосредственно связан со зрительным аффектом, имеющим принципиально важное значение, в другом - с миротворением:

Глаза упали, точно гири,

Бокал разбили [...]

("Вечерний бар", Заболоцкий I, с. 33). (Мы вправе предположить здесь метафору одного из основополагающих понятий лурианской Каббалы - сокрушения сосудов, с преодолением которого связано преодоление первоизъяна, присущего мироустройству (см. Шолем II, с. 57-111.) См. например, в связи с отражением "фундаментального для еврейской теологии учения о 'разбитой посуде'" в прозе Исаака Бабеля Андрушко 1993, с. 15-16. Ср. также бутылку с подсолнечным маслом, разбитую Аннушкой в самом начале булгаковского романа.)

[...] Качался клен, и выстрелом ума

Казалась нам вселенная сама

("Начало осени", Заболоцкий I, с. 73).

Выстрелу ума предшествует сцена, восходящая к библейскому грехопадению:

И девка, взяв рубля четыре,

Ест плод, любуясь молодым.

В его глазах - начатки знанья,

Потом они уходят в руки,

В его мозгу на состязанье

Сошлись к началам все науки

(Заболоцкий I, с. 73).

Выстраивается ассоциативное поле, в котором связаны воедино энергия ума и возбуждение локализованных в области "телесного низа" импульсов подового чувства. "Выстрел ума" - это еще и перспектива зачатия нового человека, который существует пока как чистая потенция воплощения.

Ужели там найти мне место,

Где ждет меня моя невеста, -

(Заболоцкий I, с. 48)

Услышим мы голос в столбце "Ивановы", и не всегда, может быть, осознаем, что здесь в одном высказывании слиты воедино голос Иванова-отца и голос (голосок) его еще не рожденного и даже не зачатого сына. Этот-то "герой" и толкает своего грядущего отца на поиски девки-невесты:

О мир, свернись одним кварталом,

Одной разбитой мостовой,

Одним проплеванным амбаром,

Одной мышиною норой,

Но будь к оружию готов:

Целует девку - Иванов!

(Заболоцкий I, с. 48.)

Если, мы, нарушая последовательность чтения (а в конечном счете автор толкает нас к тому, чтобы "снять" фактор времени, метафорой которого является линейное чтение сборника), и обратившись к столбцу "Отдых" из Смешанных столбцов, зададим себе вопрос: чей голос слышим мы в этом стихотворении? - ответ будет способен поразить наше воображение.

Все спокойно. Вечер с нами!

Лишь на улице глухой

Слышу: бьется под ногами

Заглушенный голос мой!

(Заболоцкий I, c. 101.)

Перед нами предельный случай опыта по наступанию "на горло собственной песне". Так вот чей голос-голосок просит у сепаратора, замещающего материнскую грудь, разнообразных молочных продуктов: (Отметим, что образ сепаратора - сакральный центр нового мира в фильме Сергея Эйзенштейна "Старое и новое" ("Генеральная линия") [1929], где сознательно конструируется новая советская мифологическая картина мира. Нельзя исключить, что Заболоцкий в 1930 году (год создания "Отдыха") был знаком с фильмом Эйзенштейна.)

Дай мне два кувшина сливок

Дай сметаны полведра,

Чтобы пел я возле ивок

Вплоть до самого утра! [...]

Спой мне, тетя Мариули,

Песню легкую, как сон!

(Заболоцкий I, с. 100.)

Идиллическая картина вечера "перед домиком" тети Мариули напряжена в окончательном варианте стихотворения присутствием нерожденных потомков престарелой четы (в этом случае даже не еще-не-рожденных, но скорее так-и-не-рожденных). В ранних вариантах Заболоцкий искал имена для бездетной пары (Заболоцкий 1987, с. 165) - тетя Мультатули, дядя Тыкавылка, (Тыкавылка по созвучию восходит к псевдониму ненецкого наивного художника Ильи Константиновича Вылко (1886 - 1960) - Тыко Вылка. Тыко Вылка привлекал поэта как одаренный художник и носитель уникального мироощущения северной народности. Мультатули - псевдоним голландского писателя Эдуарда Дауэса Деккера (1820 - 1887), восходящий к латинскому выражению, в русском переводе означающему я много перенес. Можно предположить также намек на одиннадцатую стадию Великого Алхимического Делания - умножение (multiplicatio).) дядя Полбутылка, (Семантика этого имени, возможно, связана с бутылочным раем из Городских столбцов, а в свете платонова мира об андрогинах, может быть, является напоминанием о том, что Зевс "разделяя четырехруких за непокорство, заявляет: 'А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я [...] рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке'". (Цит. По Григорьева 1996:344.)) и остановился на тете Мариули, отсылающей к "Цыганам" (и к известным символистским интерпретациям пушкинской поэмы), а в контексте целого "Столбцов и поэм" к городскому столбцу "На даче", описывающему трагически-преждевременное рождение "героя":

И цыганка молодая,

Встав над ними, как божок,

Предлагала, завывая,

Ассирийский пирожок

(Заболоцкий I, с. 72).

Пространство, сплошь напряженное метафизическим присутствием, заставляет вспомнить хлебниковское "Точит деревья и тихо течет":

В воздухе мглистом испарина,

Где-то, не знают кручины,

Темный и смуглый выросли парень,

Рядом дивчина.

И только шум ночной осоки,

И только дрожь речного злака,

И кто-то бледный и высокий,

Стоит, с дубровой одинаков

(Хлебников 1986, с. 116).

У Заболоцкого, однако, это не немое присутствие, но курьезно звучащий голосок (писк, или даже до-писк) "полувыделившийся" из мира "равнодушной" природы. И здесь опять трудно не вспомнить опыт Велимира Хлебникова:

Не чертиком масленичным

Я раздуваю себя

До писка смешиного

И рожи плаксивой грудного ребенка

(Хлебников 1986, с. 180).

Сферические пространства трех составляющих "Столбцы и поэмы" циклов множественно играют и перекликаются в восприятии читателя, проникшего на уровень конструкции целого книги. "Отдых" - двенадцатый из составляющих "Смешанные столбцы" двадцати одного стихотворения. И хотя точным центром будет здесь десятая "Поэма дождя", самая "двенадцатостъ" "Отдыха" намекает на связь с 12-й картой Таро. Это - "смещенный" центр цикла.

Необходимым комментарием к "Фокстроту" являются слова, описывающие важные аспекты мифологии русского символизма, которые вспоминает в тезисах, посвященных "Незрелости" Заболоцкого исследователь В. Александров: "Тезис: поэт-ребенок свободно творит в волшебном единстве искусства и жизни. Антитезис: поэт-мужчина в союзе с дьяволом подвергает жизнь анализу, противостоя пассивной и аморальной женственности, которая жаждет страсти, смерти и преждевременного чуда. Синтез: противоположности чудесно примиряются в андрогинном (то есть сочетающем мужское и женское начала) младенце, который представляет новое человечество" (Александров 1993, с. 77-78; Жолковский 1989, с. 41).

Именно на втором витке этой спирали инфернальный герой рождает "кошмарное существо", жизнь которого "еле теплится" в композиционном центре "Городских столбцов":

И так играя, человек,

Родил в последнюю минуту

Прекраснейшего из калек -

Женоподобного Иуду.

Не тронь его и не буди,

Не пригодится он для дела -

С цыплячьим знаком на груди

Росток болезненного тела

(Заболоцкий I, с. 51-52).

Продолжая рассуждать о генезисе античного Логоса, истекающего из невидимого центра, О.М. Фрейденберг пишет далее в цитированной выше работе о происхождении наррации: "[...] раскрывание Логоса было аналогично раскрыванию занавеса над подмостками балагана (или храмовой святыней), или ящика с божками, или того статуарного силена, внутри которого находилась сияющая красота ("Пир"): показ заменял рассказ" (Фрейденберг 1978, с. 223).

В центральных точках рассказ в полном смысле слова превращается у Заболоцкого в показ, демонстрацию ("Не тронь его и не буди..."), (В связи с мифологическими корнями этого литературного приема уместно привести диалог из комментарии на Санкхья - Карику древнеиндийского философа Ишвары Кришны, которым открывает А. Пятигорский книгу лекций по феноменологии мифа : "На сцене появляется обнаженная танцовщица и говорит зрителю: 'Ты меня уже увидел - хватит ', - и исчезает. Зритель, увидев ее, говорит: ' Я тебя уже увидел - хватит. [...] Обнаженная танцовщица - это вечная несотворенная Природа (практики). Сцена - Вселенная. Зритель - вечный нерожденный Дух (пируша) ". (Пятигорский 1996а: 9.) Как пишет философ, "в смысле этого мифа один знает все, а другой - ничего" (10). "Объект знания хочет быть узнанным: 'хватит' танцовщицы означает : ' хватит, так как уже узнан'. Знающий не хочет знать, он - просто знает, и его 'хватит, уже узнал'" (10). Знание в мифологическом смысле не может быть изложено, оно должно быть явлено. В варианте Свода-58 Заболоцкий тщательно окружает системой концентрических оболочек три момента эпифании в Стоблцах и поэмах, так что реальный читатель, как правило, сознательно не выделяет их из общей массы стихов.) предвосхищающую выход в драматургическое действо. Отрицательные императивы не тронь и не буди работают на создание эффекта присутствия, намекая на реальную возможность потрогать и разбудить. Глубокая связь с эстетикой Серебряного века и, одновременно, со сценическим искусством (см. гл.8), способна проясниться, может быть, на фоне описания прославленного балетного номера, принадлежащего перу А.Н. Бенуа: "Царица Египетская в лице смелой и юной Иды Рубинштейн постепенно лишалась своих покровов... Под дивную, но и страшную, соблазнительную, но и грозную музыку из "Млады" происходило пресловутое раздевание царицы. Медленно, со сложным придворным ритуалом раскрывались один за другим многочисленные покровы и оголялось тело всемогущей красавицы... то являлась не "хорошенькая актриса в откровенном дезабилье", а настоящая чаровница, гибель с собой несущая" (Поспелов 1993, с. 84.).

Созданию атмосферы сложного придворного ритуала с отчетливым "торжественно-макабрическим" (см. Юнггрен 1981, с. 173) оттенком содействуют отмеченные в исследовании Е. Эткинда многочисленные одические обращения к некоему монарху (1986, с. 228).

Вместо греческой "сияющей" или символистской "роковой" красоты в центре "Городских столбцов" - горгонический образ, отсылающий в образной системе сборника к "синему от мытья" цыпленку из "Свадьбы" и к "спрятанному" в Столбцах-29 образу мертвой, вялой заспиртованной плоти эмбриона из петровской кунсткамеры. Здесь приоткрываются хтонические глубины алхимической мифологии, где неизменно присутствует мотив инцеста: "[...] если маг хочет проникнуть в великие тайны посвященных и угодить нездешним силам благоприятным совершением славословий и действий, надо, чтобы маг этот родился в результате инцеста. Обряд нечестив, но истинное кровосмешение запретно и страшно. Но разве тайны богов не запретны и не страшны?" (Рабинович 1979, с. 159-160). (Об "оправдании" кровосмешения у Фридриха Ницше см. Григорьева 1996, с. 344-345. О мотиве инцеста у Велимира Хлебникова см. Баран 1996, с. 12-14.)

Если в алхимии это рождение происходит в результате метафизического соития мага-ремесленника с матерью-ремеслом, то у Заболоцкого это брак музыканта с породившей его музыкой (=Музой): "И так, играя, человек,/ Родил в последнюю минуту [...]" (Заболоцкий I, с. 51). Еще одна стрелка, содействующая воссозданию сюжета об инцесте в мифологии "Столбцов" ведет от центра к открывающей сборник "Белой ночи": "А музы любят круглый год [...]" (Заболоцкий I, с. 30). Именно в дебрях и темнотах алхимической мифологии, а не в психоаналитической литературе, следует искать корни мотивных намеков на сюжет об Эдипе у Заболоцкого.

"Ненормальное" рождение позволяет связать образ-наваждение с еще одним сюжетом весьма древнего происхождения - египетским инициационным мифом, изложенным в "Трактате об Исиде и Осирисе" Плутарха: "После долгих странствий, разыскав тело умершего Осириса, Исида погружает гроб на корабль и плывет к дому. "Едва оказавшись в безлюдных местах и оставшись одна, она раскрыла гроб, и, прильнув к [мертвому Осирису] лицом к лицу, целовала его, обливаясь слезами". После этого Исида рождает ребенка Гарпократа, о котором Плутарх специально сообщает, что "у него была атрофирована нижняя часть тела". Смысл этого свидетельства можно уяснить из сопоставления с текстом Васиштха-дхармасутры 2.5, согласно которому нижняя часть тела - вместилище физической "мужской силы", а верхняя - соответственно духовной. Гарпократ - духовный сын своих родителей, и это более всего подтверждается тем фактом, что Исида зачинает его от мертвого (т.е. физически мертвого) Осириса. Перед нами, конечно, не исторический эпизод, а сакральная мифологема, которая в условиях реального обряда определенным образом воспроизводилась (разыгрывалась) жрецами" (Семенцов 1988, с. 28).

Духовный характер рождения позволяет осуществиться метаморфозе в "Поэме дождя", вполне в духе алхимического "пресуществленческого оборотничества". Именно здесь Бог являет свою сущность, низвергаясь с небес на мир природы "золотым дождем", что так же имеет аналоги в древнейших мифологических картинах мира. Мало того: Он здесь назван. В противовес "Фокстроту", это одна из самых светлых страниц "Столбцов и поэм"

[Волк]

[...] Вода, как матушка, поет,

Когда на нас тихонько льет.

Природа в стройном сарафане,

Главою в солнце упершись,

Весь день играет на органе.

Мы называем это: жизнь.

Мы называем это: дождь,

По лужам шлепанье малюток,

И шум лесов, и пляски рощ,

И в роще хохот незабудок.

Или, когда угрюм орган,

На небе слышен барабан,

И войско туч, пудов на двести

Лежит вверху на каждом месте,

Когда могучих вод поток

Сшибает с ног лесного зверя,-

Самим себе еще не веря,

Мы называем это: бог

(Заболоцкий I: 99).

Маленькая буква в написании слова Бог, как нам кажется, -дань литературной ситуации двадцатых годов. Это не только центр Смешанных столбцов, но и центр всей книги, создание и обнародование которой поэт считал делом своей жизни.

Наконец, третий центр - срединная главка "Монолог в лесу" из "Безумного волка", завершающаяся героическим деянием Великого Летателя Книзу Головой. Отметим, что поэт вносит значимую новацию в узнаваемый образ, восходящий к символике Таро: это не образ Повешенного вниз головой с 12-й карты, удерживаемого веревкой от окончательного падения, но именно образ смертельного полета вверх ногами.

Эксперименты Безумного носят причудливый характер, заставляющий вспомнить, как алхимическую практику, так и наиболее "безумные" из утопически-проективных построений Федорова, Циолковского и Хлебникова. (В детские годы поэт сам прошел через увлечение химическими экспериментами. Из письма брата поэта, Алексея Алексеевича Заболоцкого (17 декабря 1957 года): "С раннего детства, кроме увлечения стихами, мне вспоминаются лишь твои занятия химией. Помнишь, как в чуланчике в Сернуре ты мудрил с колбами и пробирками? Все обычные химикалии - серу, купорос и пр., я впервые увидел и запомнил в твоих руках. Потом это увлечение сменилось другим - журналом Жулик. Далекие, милые времена нашего детства!" (Заболоцкий 1979, с. 220-221.) Как отмечает сын поэта, "в селе Сернур Заболоцкий жил в возрасте от семи до десяти лет, до поступления в уржумское реальное училище, и затем бывал там только на каникулах, пока в 1917 году вся семья не переехала в Уржум" (там же). Мы склонны полагать, что в личной истории поэта чуланчик в Сернуре сыграл роль, аналогичную роли кабинета средневекового алхимика в истории науки и культуры Европы, и оба в конечном счете послужили источниками образа волчьей каменной избушки.) В память о подвиге Безумного Волка звери будущего Нового Леса исполняют гимн, сопровождая пение ритмизованными ударами в таз:

Встаньте, звери, встаньте враз,

Ударяйте, звери, в таз!

(Заболоцкий I, с. 144).

Еще одна линия, соединяющая центры трех сфер: музыка, несущая в себе ритмизованные удары, толчки, грохот; фокстрот, барабан, битье в таз (стоит вспомнить упомянутые среди интересовавших поэта предметов кимвалы). В свете этого наблюдения можно сказать, что маэстро из "Фокстрота", который, дирижируя, качается, "как жрец" замещает здесь образ Бога-громовержца. (Ср. у Хармса: "Философ бил в барабан и кричал: "Я произвожу философский шум! Этот шум не нужен никому, он даже мешает всем. Но если он мешает всем, то, значит, он не от мира сего. А если он не от мира сего, значит он от мира того. А если он от мира того, то я буду производить его" (Хармс 1988, с. 499.) Ср. также вой власатых морд и бой в сковородки из хлебниковского стихотворения "Гонимый - кем, почем я знаю?" (1986, с. 77-78). Музыкальная заумь была заряжена для Заболоцкого чрезвычайно позитивно. Располагая эпизоды, насыщенные подобным звучанием в центрах циклов, Заболоцкий, как нам кажется, выделяет их из смысловой сферы громкого звука, которая, если говорить о сборнике в целом, соотносится с категорией безумия, как это показано в Кекова 1987, с. 9-11. См. также статью В. Микушевича "Только лепет и музыка крыл (Terra incognita Николая Заболоцкого)" в Труды 1994, с. 101-113.)

Специфика Деяния в Красном в алхимической традиции состоит как раз в том, что о нем положительно ничего нельзя сказать вплоть до получения "белой магнезии". Метафорически оно изображается адептами как "детская игра", шалость. В "Гаргантюа и Пантагрюэле" Рабле, например, опусу в красном соответствует вырезанная на поверхности хрустальной лампы "ожесточенная и забавная драка голых ребятишек, верхом на деревянных лошадках, с игрушечными копытцами и щитами, старательно сложенными из перевитых лозами кистей винограда" (Головин 1994, с. 35).

Залогом этой предельной стадии Великого Делания в Городских столбцах, будет, по всей видимости, "Игра в снежки". Сквозь образ ожесточенной схватки бесенят-мальчишек (их бесовская природа отчетливей выражена в раннем варианте, где у мальчишек есть "хвосты" и "хоботки" [Заболоцкий 1995, с. 179-180]) читатель смутно угадывает забавы ангелочков путти. (Как отмечает Ж. Бенчич в работе об инфантильном, "Георг Боас в своей исчерпывающей и интересной работе о культуре ребенка от античности до наших дней тщательно проследил преображение эллинистических эротов, которые исконно никак не могли служить символом чистоты и невинности, в путтов и керубинов. Когда эллинистические эроты воскресли в итальянском Возрождении как путты, пишет Боас, они появлялись иногда как спутники Венеры, а порой порхали вокруг Блаженной Девы. [...] Веру в прирожденную моральность ребенка, укрепившуюся в европейской литературе после Эмиля Руссо (1762), поколебал лишь Фрейд положениями о детской сексуальности. " (Бенчич 1996: 3.))

До сих пор мы говорили в основном о линиях и мотивах, соединяющих центры. В последовательном рассмотрении можно ощутить и достаточно острую динамику образа: герой "Фокстрота" парит в воздухе над бледною толпою, "Поэма дождя" представляет собой диалог двух существ с горизонтальным хребтом, а "Монолог в лесу" увенчан триумфальным образом полета вниз головой. Во внутренней форме центральных текстов мы можем разглядеть жест переворачивания с ног на голову.

Схема 5. Динамика телесного образа в центрах циклов, составляющих "Столбцы и поэмы"

Оглавление