я ищу |

|

|

Феномен Николая Заболоцкого

5.1. "Черкешенка"

ОглавлениеВсякая речь должна быть составлена, словно живое

существо, - у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и

конечности должны подходить друг к другу и соответствовать целому.

Платон

Есть речи - значенье

Темно иль ничтожно,

Но им без волненья

Внимать невозможно.

М.Ю. Лермонтов

Происхождение отдельных стихотворений таинственно

схоже с происхождением живых организмов.

Н.С. Гумилев

Стих есть тело живое, сердцами нашими сотворенное

. Подобно телу нашему, в нем есть жилы и мускулы, и волосы и подбородок.

К. Вагинов

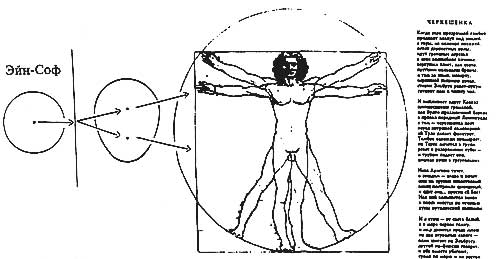

Вернемся к "Черкешенке" в связи с вопросами о литературной антропологии и сферической природе слова у Заболоцкого. Нам представляется, что этот столбец может послужить действующей моделью столбца как такового.

ЧЕРКЕШЕНКА

Когда заря прозрачной глыбой

придавит воздух над землей,

с горы, на колокол похожей,

летят двускатные орлы;

идут граненые деревья

в свое волшебное кочевье;

верхушка тлеет как свеча,

пустыми кольцами бренча;

а там за ними, наверху,

вершиной пышною качая,

старик Эльбрус рахат-лукум

готовит нам и чашку чая.

И выплывает вдруг Кавказ

пятисосцовою громадой,

как будто праздничный баркас,

в провал парадный Ленинграда,

а там - черкешенка поет

перед витриной самоварной,

ей Тула делает фокстрот,

Тамбов сапожки примеряет,

но Терек мечется в груди,

ревет в разорванные губы -

и трупом падает она,

смыкая руки в треугольник.

Нева Арагвою течет,

а звездам - слава и почет:

они на трупик известковый

венец построили свинцовый,

и спит она... прости ей бог!

Над ней колышется венок,

и вскользь несется по теченью

луны путиловской движенье.

И я стою - от света белый,

я в море черное гляжу,

и мир двоится подо мною

на два огромных сапога -

один шагает по Эльбрусу,

другой по-фински говорит,

и оба вместе убегают,

гремя по морю - на восток.

Янв. 1929 (Заболоцкий I, с. 346-347).

Стихотворение состоит из 40 стихов, напечатанных в столбик и разделенных автором на четыре строфоида, (Под строфоидам мы, вслед за Т. Царьковой, понимаем "авторское, тематически обусловленное, графическое разделение астрофического стихотворения на части, содержащие любое количество строк" (1978, с. 133).) два из которых содержат по 12 стихов и два - по 8. Такое асимметричное по вертикали членение смутно напоминает структуру сонета (об изоморфности сонетного канона и визуального образа яйца см. 4.2), каждый из элементов которого "разросся" в несколько раз. Речь идет не о точном соответствии числа строк и не о точности пропорции, но скорее о движении поэтической материи в соответствии с актуальным в обэриутских кругах понятием "некоторого равновесия с небольшой погрешностью" (Жаккар 1995, с. 142-146). Столбец необходимо увидеть как "разбухший" сонет, дабы ощутить его фактуру и "двух-центровость", свойственную сонету (см. 4.2). Обратим внимание на то, что первый, второй и четвертый строфоиды содержат по одному синтаксическому предложению (периоду). В третьем же стофоиде, состоящем из двух предложений, знак препинания (!) отделяет три стиха, которые нетрудно представить себе в качестве венчающего гипотетический сонет терцета:

Над ней колышется венок,

и вкось несется по теченью

луны путиловской движенье

(Заболоцкий I, с. 347).

На основании филологического анализа текста Столбцов-29 исследователь Е.В. Красильникова приходит к следующим выводам о природе стиха у Заболоцкого: "[...] отбор языковых единиц разных уровней, и их линейное столкновение активизирует их в тексте. Это можно сопоставить с видимостью и энергией живописных мазков у художников экспрессионистов [...]. М. Ларионов говорит о "выращивании живописи", то есть росте ее на глазах зрителя. [...] "Мысль и материя едины". Это философское кредо поэта-мониста, как кажется, приложимо и к материи стиха. Причем, как и в любой полностью живой материи, есть элементы прозрачно означенные (сознательно наполненные) и есть движение звуков, в которых отсветы смысла только мерцают, как в светляках [...]" (Красильникова 1995, с. 460-461).

Текст, по мысли Красильниковой, растет "на глазах читателя" и не скован "никакими жесткими рамками". Нам кажется, что подразумеваемые рамки (сонетный канон, например), читатель все же способен ощутить под живой материей стиха, самопроизвольно развивающегося в непредсказуемых направлениях. (Опознание (и осознание) сонетности, как и других важных конструктов, затруднено еще и тем, что при реальном издании книги столбец, как правило, разносится на две-три книжные страницы, и у читателя нет целостного визуального образа текста (как в случае "Божественной комедии", "Евгения Онегина" или басен Крылова). Чтобы читатель ощутил столбец как целостный знак, а сборник - как сложную конфигурацию из таких знаков, резонно представить себе воспроизведение "Столбцов" в виде набора свитков или карт различной длины.) Эффект такого роста текстового тела близок к тому, о чем писал Леонид Липавский в Исследовании ужаса: "Жизнь всегда, в самой основе своей есть вязкость и муть. Живым веществом является то, о котором нельзя сказать, одно ли это вещество или несколько. Сейчас в плазме как будто один узел, а сейчас уже два. Она колеблется между индивидуальностью и индивидуализацией. В этом ее суть" (Жаккар 1995, с. 162).

Д. Максимов вспоминает: "Вероятно, сыграли роль и эстетические идеи Филонова, близкие к идеям Хлебникова. Импульс, идущий от Филонова, явно сказался в "Столбцах" - Филонов шепнул их автору свое "тайное слово". Филоновская фантасмогория, деформация натуры, гротеск, аналитическое разложение вещей ощутимо отразились в стихах молодого Заболоцкого" (Воспоминания 1984, с. 132-133).

Мы подчеркнули бы здесь инициационный аспект - "тайное слово", при помощи которого осуществляется в органическом искусстве преемственность традиции.

"Черкешенка" - не самое совершенное творение среди столбцов. Может быть, в этом состоит одна из причин, по которым поэт не включил его в итоговый вариант сборника. Нам кажется, что к "Черкешенке" имеет прямое отношение мысль молодого Заболоцкого, сохраненная в памяти И. Синельникова: "Нужно, чтобы общий уровень стихов был высоким. На этом фоне возможны отдельные плохие стихи. Тогда они погоды не сделают. Мало того, надо сознательно писать стихи разного напряжения: одни места хуже, чтобы ярче выделить другие. Пример - "Медный всадник"" (Воспоминания 1984, с. 116).

Мы склонны были бы числить "Черкешенку" среди работ, целиком принадлежащих внутренней лаборатории поэта. Именно здесь, однако, поэт нашел некоторые приемы, которые использовал в лучших из столбцов. Напомним, что в годы создания сборника поэт много рисовал, и характер этих рисунков свидетельствует о том, что они также имеют отношение к миру "Столбцов". Описывая жилище поэта в 1928 году, И. Синельников вспоминает: "Но было здесь все же нечто, что сразу обращало на себя внимание. Это небольшие рисунки, сделанные разноцветной тушью и прикрепленные кнопками к стенам. Все они изображали каких-то уродцев. Это были произведения самого Заболоцкого. (Заболоцкий 1995, с. 98).

Николай Заболоцкий. Автопортрет, 1925

Видимо, прежде чем писать мир уродца-гомункулюса в стихе и в слове, Заболоцкому необходимо было найти в рисунке его внешнюю пластическую данность; эта "подводная" часть работы остается тайной творческой лаборатории поэта.

Рисунки Заболоцкого 20-х годов не сохранились. Сохранился один автопортерет, выполненный в филоновских традициях, который занимает особое место в иконографии поэта. Можно предположить, что поэт-рисовальщик работал перед зеркалом. Эффект изображения вполне созвучен известным рассуждениям Михаила Бахтина: "Нужно некоторое новое усилие, чтобы представить себя самого отчетливо en face, совершенно оторваться от внутреннего самоощущения моего, и, когда это удастся, нас поражает в нашем внешнем образе какая-то своеобразная пустота, призрачность и несколько жуткая одинокость его. [...] Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не обымает собою полного человека, всего до конца: на меня почти жуткое впечатление производит всегда смеющееся лицо Рембрандта на его автопортрете и странно отчужденное лицо Врубеля" (Бахтин 1986, с. 32, 36).

Лицо поэта увидено здесь "сквозь призму оценивающей души возможного другого человека" (Бахтин 1986, с. 33). Автопортрет Заболоцкого 1925 года поражает полным отсутствием портретного сходства, несмотря на профессиональные навыки рисовальщика, уверенно выявляющего объем лица в сложной игре пересекающихся плоскостей. Отсутствие сходства хорошо ощущается в сопоставлении с фотографиями 20-30-х годов. Заболоцкий изображает себя грозным демиургом. Невольно хочется назвать лоб изображенного человека пасмурным челом. Массивный лоб и некоторая призрачность нижней половины лица противопоставлены друг другу. Змеящиеся уста воспроизводят форму буквы апеф: один угол рта обращен вниз, другой - вверх, к небу. Можно предположить, что 23-летний поэт увидел свой облик таким, "воспользовавшись" глазами своего будущего "дефективного" героя, с точки зрения телесной и человеческой неполноценности которого этот облик обладает всеми признаками власти и грозного величия. (Там же Бахтин пишет: "Легко убедиться путем самонаблюдения, что первоначальный результат попытки [представить себе свой внешний образ - И.Л.] будет таков: мой зрительно выраженный образ начнет зыбко определяться рядом со мною, изнутри переживаемым, он едва-едва отделится от моего внутреннего самоощущения по направлению вперед себя и сдвинется немного в сторону, как барельеф, отделится от плоскости внутреннего самоощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы раздвоюсь немного, но не распадусь окончательно: пуповина самоощущения будет соединять мою внешнюю выраженность с моим внутренним переживанием себя. [...] здесь как бы совершается некоторый оптический подлог, создается душа без места, участник без имени и без роли, нечто абсолютно внеисторическое. Ясно, что глазами этого фиктивного другого нельзя увидеть своего истинного лика, но лишь свою личину." (Бахтин 1986, с. 32-34.) В "Столбцах" и в автопортрете 1925 года Заболоцкий, как нам кажется, осознанно останавливается на этой стадии самообъективации и запечатлевает ее в артефакте.) Взгляд, брошенный на себя как бы из алхимической реторты, придает облику поэта на автопортрете подлинную монументельность.

Асимметричная на уровне графики композиция "Черкешенки" скрывает симметрию. Если мы, пренебрегая членением на строфоподобные участки, разделим текст ровно пополам, в центре окажутся следующие строки:

[...] ей Тула делает фокстрот,

Тамбов сапожки примеряет,

но Терек мечется в груди,

ревет в разорванные губы [...]

(Заболоцкий I, с. 347).

Фокстрот здесь - не танец, как в одноименном столбце, но название популярной в двадцатые годы женской прически. (Ср. в повести А. Платонова "Котлован": " - А ты кто? - Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди! Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную как на девушке" (Платонов 1987, с. 95).) В центре стихотворения (в его "пуповине"), таким образом, локализован образ стихии, разрывающей тело на части, связанный с присутствием кавказского локуса в ленинградском. Ему предшествует построение векторных "стрелок", отсылающие соответственно к телесным верху и низу -голове (фокстрот) и ногам (сапожки). (Ср. выше нашу интерпретацию заглавия столбца "Футбол" (4.1). Об антропоморфности текста трактата Д.Хармса "Сабля" см. нашу работу Лощилов 1991.) Тамбов и Тула здесь - знаки провинциальных пространств, в самом общем виде сводимые к идее периферии - текста, антропоморфного тела и тела геополитического (империя). Тула семантически связана с самоваром (ассоциация со знаменитыми тульскими самоварами), образу которого в "Столбцах" будет посвящена следующая глава нашего сочинения. (Кроме того, Тула ассоциативно связывается с образом мифологической гиперборейской страны, находящейся на самом краю мира, как в романе близкого к обэриутам А. Николева (А.Н. Егунова) "По ту сторону Тулы: Советская пастораль" или в набоковской новелле "Ultima Thule".)

Текстовая периферия - начало и конец текста - подхватывают "стрелки", исходящие из композиционного центра. В первой строфе множество образов свидетельствует о "приуроченности к верху", по терминологии С.В. Кековой:

Когда заря прозрачной глыбой

придавит воздух над землей,

с горы, на колокол похожей,

летят двускатные орлы;

идут граненые деревья

в свое волшебное кочевье;

верхушка тлеет, как свеча,

пустыми кольцами бренча;

а там над ними, наверху,

вершиной пышною качая,

старик Эльбрус рахат-лукум

готовит нам и чашку чая.

(Заболоцкий I, с. 346, курсив мой - И.Л.)

Образ вершины горы, мерцая, подобно светляку, замещает здесь образ человеческой головы, и в пространстве читательской рецепции происходит совмещение масштабов изображаемого - это и антропоморфный образ, и образ ландшафтный, и, наконец, образ самого текста, который своей структурой способен отсылать к самому себе. В других столбцах система соответствий между миром, человеком и текстом присутствует, но относится к области подразумеваемого.

Здесь уместно было бы внести важное дополнение в предложенную нами методику чтения Заболоцкого (см.4.1). Наряду со сферическим прочтением текста необходимым является имманентно-телесный подход, предполагающий "вчувствование" в текст как в живую антропологическую структуру, параметры которой - верх/низ, правое/левое - соотносимы с параметрами человеческого тела.

Характерно одно из позднейших высказываний поэта. В одном из писем читателю А.К. Крутецкому Заболоцкий пишет: "Стихотворение подобно человеку - у него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Также спокойно должно быть и лицо стихотворения. Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично видит все игралище ума и сердца. Я рассчитываю на умного читателя. Фамильярничать с ним не хочу, так как уважаю его" (Заболоцкий 1995, с. 713).

Тут важны два момента. С одной стороны, напрямую артикулирована идея антропоморфности текста. С другой - интонационный строй ранних "Столбцов" в свете позднего высказывания представляется нарочито "неспокойным". Это - живое шевеление словесных, звуковых и образных масс, экзальтированная, экстатическиая, истерическая речь. Это артикуляция ощущений, присущих телу-аффекту. Если голос повествователя создает образ говорящего, то "Столбцы" могут быть уподоблены собранию крикливых уродцев, пронзительных голосов и деформированных тел, вплоть до ампутации конечностей, как в столбце "На рынке". В недрах строго упорядоченных в графическом облике столбцов пищат и корчатся пороговые тела, тела-без-органов (в терминологической система Арто и Делеза/Гваттари), готовые вот-вот "вспомнить" о своем плазматическом, "прототелесном" состоянии (Подорога 1995).

Финал "Черкешенки", где локализован образ абсолютного телесного низа ("два огромных сапога") подтверждает наше предположение о сознательном конструировании стихового массива столбца по образу тела в его отношении с миром; граница между ними стирается на глазах читателя. (В свете этих наблюдений стоит вернуться к центральному среди Городских столбцов стихотворению "Фокстрот" (см. 4.3). Во взаимодействии изображаемого и визуального образа самого текста здесь содержится уже перспектива инверсии верха и низа (см. гл.5). В верхней части текста (в его "голове"), сконцентрированы детали, относящиеся к телесному низу: "В ботинках кожи голубой, /В носках блистательного франта [...]" (Заболоцкий I, с. 51). Голубой цвет ботинок "парящего по воздуху" героя ассоциативно связывает образ с семантикой 'небесного'. В центральной из трех двенадцатистишных строф локализован "мерцающий" образ женского лона: "[...] И бабы выставили в пляске / У перекрестка гладких ног / Чижа на розовой подвязке. / Смеется чиж - гляди, гляди! [...]" (Заболоцкий I, с. 51). Завершается стихотворение эякулятивным по сути образом "выстрела в небо": "[...] Парит по воздуху герой, / Стреляя в небо пистолетом" (Заболоцкий I, с. 52). Напомним, что именно в "Фокстроте" происходит мистическое рождение "героя" первой поэтической книги Заболоцкого - женоподобного Иуды.)

И я стою - от света белый,

я в море черное гляжу,

и мир двоится предо мною

на два огромных сапога -

один шагает по Эльбрусу,

другой по-фински говорит,

и оба вместе убегают,

гремя по морю - на восток

(Заболоцкий I, с. 347).

Стирание границ между внутренним и внешним миром человека свойственно сознанию, находящемуся на грани шизофренического распада. Мир "Столбцов" можно представить себе как пространство инициационного путешествия, где читатель должен пройти все стадии распада и разложения реальности, с тем, чтобы "на выходе" собрать распавшееся на новых основаниях.

Нетрудно разглядеть эмблематический субстрат стихотворения - пересечение двух треугольников, один из которых обращен вершиной вверх, а другой - вниз, символизирующее взаимодействие двух начал - мужского и женского, жизни и смерти. Мужское представлено вертикальной фигурой лирического героя в соотнесении со "стариком Эльбрусом". Сравнение горы с колоколом выявляет в образе геометрическую природу треугольника, обращеного вершиной верх. Женский двойник героя, появляющегося лишь в последнем строфоиде, - черкешенка, - оказавшись в чуждом образу ленинградско-петербургском пространстве, разрывается изнутри бурным потоком внутреннего Терека и низвергается, подобно гностической Софии, (Одно из значений 12-й карты Таро связано с сюжетом о приносимой в жертву Вечной Женственности.) создающей мир самим своим "опрокидыванием":

и трупом падает она,

смыкая руки в треугольник

(Заболоцкий I, с. 347).

Здесь видится залог грядущего андрогинного воссоединения героя в одной из ипостасей со своей женской сущностью (см. гл.7).

Черкешенка со-противопоставлена Я и представляет образ внутренней энергетической субстанции (образ мечущейся водной стихии). (Интересную клиническую параллель мы нашли в работе о взаимодействии мужского и женского миров в архаичных культурах: "Идея об обретении бессмертия после возврата в состояние неразделенности с поразительной точностью воплотилась в откровениях и переживаниях Л., душевнобольного, не имеющего никаких представлений о гностической религиозно-философской системе, ни о чем-либо близком к этому кругу представлений. Л. нашел свою бесплотную единоутробную сестру-близнеца (тем и ознаменовалось начало его болезни) и тем самым обрел бессмертие. У правшей сестра-близнец локализована в левой половине тела, а у левшей - в правой. Родители Л. и 'обретенной' им сестры - не нашедшие себя близнецы (ср. судьбу разделенных половинок из Платонова мифа), от их брака должна была бы родиться идеальная бессмертная пара - близнецы в изначальном (и вечном) объятии [...]. 'Бред' Л. удивительным образом оказывается прямо соотносящимся с целым рядом архетипических представлений, питающих и многие рассмотренные выше обряды и мифы. Если у гностиков воссоединение Адама и Евы происходит мистически, а не половым путем, как у Л. [...], то в некоторых тантристских сектах состояние божественного единения со своей шакти - энергетической основой организма, имеющей женскую природу, достигается на низших уровнях при помощи ритуального соития с партнершей-шакти, а на высших - при помощи специальной медитации, приводящей к мистическому соединению внутри тела адепта" (Абрамян 1991, с. 127-128). О мифологии андрогина и образе целостности в творчестве Павла Филонова см. Бобринская 2003, с. 118-139) В пользу предположения о том, что отношения между женским (черкешенкой) и мужским образами (в первой половине стихотворения это вселенское Я Эльбруса, во второй - индивидуальное Я) носят близнечный характер, могло бы послужить указание на возможный источник образа. Мы имеем в виду последнюю часть 5-го паруса сверхповести Хлебникова "Дети Выдры". Со словом черкешенка связаны в этом одном из наиболее "темных" текстов Хлебникова мотив освобождения, пушкинская реминисценция и обретение главным героем сверхповести - Сыном Выдры - своей сестры освободительницы - Дочери Выдры, которая и уподоблена пушкинской черкешенке из "Кавказского пленника". Учитывая монодраматическую природу "Детей Выдры", осмелимся предположить, что речь идет о внутренней сестре, или об обретении собственного женского двойника. Во внутренней форме стихотворения Заболоцкого, сквозь хлебниковский пласт которого просвечивает и пушкинский, "спрятан" мифологический комплекс, связанный с сюжетом об освобождении Прометея, с образом которого мы и должны связать лично-всеобщее Я героя. Тогда легко мотивировать образ орлов, с которого, собственно, и начинается разворачивание образной структуры стихотворения ("с горы, на колокол похожей,/ летят двускатные орлы [...]). Реальный читатель, разумеется, может так и не разглядеть мифологический образ Прометея за образом лирического героя "Черкешенки". По авторскому замыслу, видимо, он и не должен его разглядеть: напряжение титанического образа скрыто в энигматическом тексте, восходящем к загадочной картинке.

Заболоцкий - поэт, в высшей степени остро и рефлексивно переживающий феномен эстетической целостности, за которой просвечивает метафора изначальной целостности Бытия. Поэт сохранил близость к хармсовскому переживанию реальности: "Великая вещь "Божественная комедия", но и стихотворение "Сквозь волнистые туманы пробирается луна" - не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т.е. к самостоятельному существованию" (Хармс 1988, с. 483).

"Надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. Тогда все становится на свои места," - говорил Заболоцкий еще в 20-е годы, и "Столбцы" являются, конечно же, такой книгой (Воспоминания 1984, с. 105). В поэзии раннего Заболоцкого изначальная целостность, однако, пребывает в состоянии распада и требует быть "собранной" заново. Один из смыслов названия "Столбцы и поэмы" окончательного варианта текста, где слово столбцы замещает привычное стихотворения, состоит в том, что каждый из столбцов при всем своем своеобразном совершенстве, не обладает абсолютной самодостаточностью и не может быть полностью мотивирован из самого себя. Читатель-современник (Я. Хелемский) пишет: "Многократно перечитывая стихотворение "Футбол", увлекшее меня, я все никак не мог уяснить, что же произошло с бедным форвардом - то ли он смертельно травмирован во время матча, то ли его ночью мучают кошмары?" (Воспоминания 1984, с. 352.)

В самом деле, не узрев внутренним читательским оком места "Футбола" в целом "Столбцов", мы никогда не поймем, что же произошло с бедным форвардом, как не поймем и что произошло с котом-отшельником из столбца "На лестницах": упал он из окна, с лестницы, с дерева, повесился, вскрыл вены - или телесная катастрофа постигла несчастное животное каким-то иным способом? Интересно, что и современные исследователи охотно признают, что "существо дела, смысл и функция взятого поэтом тона" продолжают ускользать (Роднянская 1991, с. 183). Множественность блестящих имманентных интерпретаций "Офорта" свидетельствует о принципиальной неисчерпаемости текста (Бьёрлинг 1977, Юнггрен 1981, Голдстейн 1993, с. 66-67). Что описано в "Офорте" - праздник, похороны, воскресение или конец света - понять до конца невозможно, не учитывая его места в составе сборника. Реальное же читательское переживание близко к смутному ощущению таинственной связи между загадочными картинками, подлинный смысл которых скрыт.

Схема 6. Проекция визуального образа текста на сферический, овулярный и антропоморфный образы

Оглавление