я ищу |

|

|

Феномен Николая Заболоцкого

3.1. Образный мир сборника в соотнесении с особенностями композиции. Сюжет "Столбцов"

ОглавлениеДерево Сфера царствует здесь над другими.

Дерево Сфера - это значок беспредельного дерева,

Это итог числовых операций.

Ум, не ищи ты его посредине деревьев:

Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду.

Николай Заболоцкий "Деревья"

Если композиция Столбцов-29 напоминает нечто вроде торотного пасьянса, то уже в Корректуре-33, где сборник включает не 22, а 30 стихотворений, действуют скорее принципы радиально-концентрической композиции, при помощи которых в слове Заболоцкого творится модель сферы.

Зачаток концентричности позднейших вариантов содержится в композиции третьей части Столбцов-29. Тройка важнейших столбцов, сюжетно связанных с образами свадьбы и рождения - "Ивановы", "Свадьба" и "Фокстрот" - из позиции в центре третьей части Столбцов-29, содержащей 12 стихотворений, "перекочевала" в центральные позиции всех последующих известных нам вариантов.

Ранние варианты состава содержали четное число стихотворений (22, 30), и центр композиции приходится в них, таким образом, на пробел, промежуток между столбцами. В Своде-58 каждый из трех составляющих его циклов строится вокруг композиционно центрального текста (12-1-12; 10-1-10; 1-1-1).

"Смысловая сфера геометрических фигур", как показано в исследовании С.В. Кековой, представлена в "Столбцах" "обширным репертуаром геометрических терминов и понятий" (1987, с. 13-14). Исследователь отмечает их "соотнесенность с категорией смерти". Мы предпочли бы рассмотреть этот лексический слой скорее в соотнесении "с границей, а именно с небытием перед рождением и после смерти" (Жаккар 1995, с. 385; курсив мой - И.Л.).

В диалоге "Тимей" у Платона мы можем прочесть нечто, что не могло не привлечь внимания поэта, который, бесспорно, внимательно читал и "Тимея", и "Крития", и, как можно предположить, другие сочинения великого грека, пользовавшегося славой "посвященного" (Заболоцкий I, с. 610): "Животному, имеющему вмещать в себе всех животных, приличен именно такой образ, который бы обнимал собою все, какие есть образы. Потому его и сделал шаровидным, закругленным, с равным повсюду протяжением от средоточия к оконечностям, - дал ему образ из всех самый совершенный и наиболее себе подобный, полагая, что подобное в тысячу раз прекраснее неподобного" (Платон 1879, с. 395).

Дальнейшее миротворение и становление форм Платон описывает как разделение - духовного и телесного, внутреннего и внешнего - и вытягивание, придающее телам все более и более специфическую форму. Исходным телом остается, однако, сфера. Тела в мире Заболоцкого "помнят" о своей связи с прототелесными состояниями вплоть до полной невыделен-ности из первичной сферы, содержащей в себе потенцию духовного становления и телесного формообразования. Именно здесь, а не в марксистско-ленинской философии кроется источник монизма, который поэт отстаивал в спорах с современниками, многие из которых, судя по мемуарным свидетельствам, и не догадывались о чем, собственно, идет речь (Заболоцкий 1965а, с. 265). Продолговатый медведь, круглые птицы, вытянутый, как налим, конь и другие не поддающиеся "реальной мотивировке" (Кекова 1987, с. 14) образы и сочетания слов обретают конкретный смысл в непривычной для человека Нового Времени системе координат. Платон, Пифагор, оккультная геометрия и эмблематика в большей степени способны помочь читателю Заболоцкого, нежели поиски "реальной мотивировки".

В одном из самых загадочных столбцов читаем описание действий, почти оторванных от конкретики воплощения, которые с навязчивостью бреда воспроизводят обрывки визуальных образов футбольного матча:

Над ним два медные копья

Упрямый шар веревкой вяжут [...]

("Футбол", Заболоцкий I, с. 35; курсив мой - И.Л.) (Малоубедительным представляется нам предположение Е. Эткинда о связи "Футбола" с образом Ленина через этимологию слова форвард (Эткинд 1986, с. 241-242). Может быть, более плодотворным было бы углубление в этимологию самого слова футбол, части которого связаны с семантикой телесных границ (стопа и шар=голова).)

Вот как в "Тимее" происходит творение человека и его тела: "Подражая круглой форме вселенной, оба божественные оборота привязали они (боги) к шаровидному телу, тому, что называем мы теперь головою, - части наиболее божественной, которая господствует у нас над всем прочим. Собрав для него служебные органы, этому телу поручили боги и весь телесный состав, в той мысли, чтобы оно принимало участие во всех, какие могут быть, движениях. [...] Оттого тело получило протяженности, по мысли божества, предначертавшего для него орудия движения, произрастило четыре прямых и гибких члена; придерживаясь ими и опираясь на них, оно получило способность ходить повсюду, причем обитель божественнейшего и священнейшего носит на себе вверху" (Платон 1879, с. 415). Восходящее к Платону понимание человека актуально и в оккультной литературе: "Платон учил, что человек состоит главным образом из головы, к которой боги, служители Бога, - прибавили тело и члены, для поддержания и передвижения ея" (Папюс I, с. 58).

Геометрическая образность позволяет Заболоцкому сквозь индивидуальное тело спортсмена ощутить тело первочеловека, не знающее различия между вселенским и антропокосмическим измерениями. (Велимир Хлебников, проезжая на корове в "Лапе" Даниила Хармса, произносит:

Это не небо

это ладонь

крыша пуруша и светлый огонь

(Хармс 1991, с. 32).

"Пуруша, - как указывают в примечаниях к тексту А. Герасимова и А. Никитаев, - в индийской мифологии 'вселенский человек', из частей которого был сотворен мир; в философии Упанишад - высшее начало Вселенной. Фонетическое совпадение кажется маловероятным" (Хармс 1991, с. 36).)

Образ шара (сферы) в его платоническом измерении является семантическим центром не только стихотворения "Футбол", но и всей книги в целом. На образном уровне в "Столбцах" варьируются сфероподобные образы в тесной связи с образами смежных семантических полей.

И как бы яростью объятый,

Через туман, тоску, бензин,

Над башней рвался шар крылатый

И имя "Зингер" возносил

("Вечерний бар", Заболоцкий I, с. 33).

Танцует в ухе перепонка,

Танцует в горле виноград,

И шар перелетает ряд. [...]

Свалились в кучу беки,

Опухшие от сквозняка,

Но к ним через моря и реки,

Просторы, площади, снега,

Расправив пышные доспехи,

И накренясь в меридиан,

Несется шар.

В душе у форварда пожар,

Горят, как сталь его колена,

А уж из горла бьет фонтан,

Он падает, кричит "Измена!"

А шар вертится между стен,

Дымится, пучится, хохочет,

Глазок сожмет: "Спокойной ночи!"

Глазок откроет: "Добрый день!"

И форварда замучить хочет.

Открылся госпиталь. Увы,

Здесь форвард спит без головы

("Футбол", Заболоцкий I, с. 34-35).

А в далекой даче дети

Пели, бегая в крокете,

И ликуя и шутя,

Легким шариком вертя

("На даче", Заболоцкий I, 72).

Один, ладони поднимая,

На воздух медленно ползет,

То красный шарик выпускает,

То вниз, нарядный, упадет,

И товарищу на плечи

Тонкой ножкою встает

("Цирк", Заболоцкий I, с. 75; курсив мой - И.Л.)

Многообразие репрезентаций сообщает образу сферы динамику. В читательском восприятии шар не покоится, но бесконечно пульсирует, сплющивается; сплющившись, накреняется, делится на два и так далее. Мы вправе вообразить резиновый воздушный шарик, который сохраняет свою сферическую природу, сколько бы его на наших глазах не подбрасывали вверх и не деформировали, пропуская, например, сквозь кольцо.

В других столбцах Заболоцкий как бы "разрезает" исходную сферу по меридиану. Круги существуют в тесной связи с образами вращения, где актуальными являются точка центра и подвижная точка, описывающая окружность.

Ракеты, выстроившись кругом,

Вставали в очередь. Потом

Они летели друг за другом,

Вертя бенгальским животом.[...]

Качали кольцами деревья [...]

Вертя винтом, бежал моторчик

С музыкой томной по бортам [...]

("Белая ночь", Заболоцкий I, с. 30).

Мясистых баб большая стая

Сидит вокруг, пером блистая [...]

Кольцо на пальце золотое

Сияет с видом удальца [...]

("Свадьба", Заболоцкий I, с. 49-50).

И кот, в почетном сидя месте,

Усталой лапкой рыльце крестит,

Зловонным хвостиком вертит [...]

("Пекарня", Заболоцкий I, с. 54).

Маклак - владыка всех штанов,

Ему подвластен ход миров,

Ему подвластно толп движенье,

Толпу томит штановкруженье [...]

("Обводный канал", Заболоцкий I, с. 57).

Нагие кошечки, стесняясь,

Друг к дружке жмутся, извиняясь.

Кокетки! Сколько их кругом!

Они по кругу ходят боком,

Они текут любовным соком [...]

("На лестницах", Заболоцкий I, с. 62).

Тут, торопяся на завод,

Шел переулком пролетарий.

Не быв задетым центром О,

Он шел, скрепив периферию [...]

("Осень", Заболоцкий I, с. 73).

На последний страшный номер

Вышла женщина-змея.

Она долго ползала в соломе,

Ноги в кольца завия

("Цирк", Заболоцкий I, с. 76; курсив мой - И.Л.)

Одной из важнейших репрезентаций этого образа являются хороводы, манифестируемые как на макро-, так и на микроуровнях:

Звеня серебряной цепочкой

Спадает с лестницы народ,

Трещит картонною сорочкой,

С бутылкой водит хоровод.

("Вечерний бар", Заболоцкий I, с. 32).

В его взъерошенной овчине

Справляют блохи хоровод.

("На лестницах", Заболоцкий I: 62; курсив мой - И.Л.)

К этому же полю мы должны отнести и образы сворачивания, свертывания, скручивания. "Спираль, - писал Владимир Набоков, - одухотворение круга. В ней, разомкнувшись из плоскости, круг перестает быть порочным. ...Цветная спираль в стеклянном шарике - вот модель моей жизни" (Набоков 1989, с. 438). Скручивание в мире Заболоцкого не столь радужно; спираль здесь не заключена в "стеклянный шарик", но "вытянута" в метафизический тоннель и связана с точечным состоянием реальности:

О мир, свернись одним кварталом,

Одной разбитой мостовой,

Одним проплеванным амбаром,

Одной мышиною норой [...]

("Ивановы", Заболоцкий I, с. 48).

Но что был двор? Он был трубою,

Он был тоннелем в те края,

Где был и я гоним судьбою,

Где пропадала жизнь моя.

("Бродячие музыканты", Заболоцкий I, с. 61; курсив мой - И.Л.)

В "Народном доме" мы имеем дело с чрезвычайно важным образом живого взаимодействия сфер, которое читатель волен спроецировать непосредственно из образного плана в план композиции сборника:

Подходит к девке именитой

Мужик роскошный апельсинщик.

Он держит тазик разноцветный,

В нем апельсины аккуратные лежат.

Как будто циркулем очерченные круги,

Они волнисты и упруги:

Как будто маленькие солнышки, они

Легко катаются по жести,

И пальчикам лепечут: "Лезьте, лезьте!"

(Заболоцкий I, с. 67-68; курсив мой - И.Л.)

Способы изображения предмета в слове - и здесь поиски Заболоцкого попадают в резонанс с поэтикой чинарей - имеют систему корреспонденции к бытию самого предмета во внутреннем мире произведения и за его пределами. Образ апельсина важен своим органическим происхождением и изначально присущей сегментацией (дольки). Сфера у Заболоцкого во всем многообразии и динамике проявлений служит знаком бесконечности в мире конечного, оформленным выражением идеи беспредельного.

Если в "Столбцах" 1929 года автор избрал "пасьянсный" принцип взаиморасположения текстов (3 : 4 : 12 : 3), то в более поздних вариантах, начиная с корректуры 1933 года (Заболоцкий 1987), отчетливо видно тяготение к концентрической композиции. Отметим, однако, что в некоторых вариантах пасьянса карты Старшего и Младшего Арканов принято раскладывать в виде пирамиды, состоящей из 12 ярусов, каждый из которых имеет соответствие с одной из 12 операций Великого Алхимического Делания. (Так выглядит их список согласно Бернару Тревизану: "1. Кальцинация, или обжиг; 2. Затвердевание, или образование накипи; 3. Сгущение; 4. Растворение; 5. Переваривание; 6. Дистилляция; 7. Сублимация; 8. Осаждение; 9. Разложение; 10. Брожение; И. Умножение; 12. Сушка, или подсыхание" (Рабинович 1979, с. 197). За исключением невоплотимой тринадцатой, каждая позиция представлена парой симметричных столбцов.) Взаимодействие центробежных и центростремительных сил, действующих в поздних вариантах на разных уровнях, сообщает "Столбцам" органическую пульсацию живой жизни, ибо "принцип симметрии лежит в основе всякой художественной композиции" (Эткинд 1988, с. 7).

Слово в поэтической лаборатории Заболоцкого "помнит" об античной концепции жестко центрированного сферического Логоса: "[...] античный рассказ имел в композиции произведения свое определенное структурное место. Он никогда не начинал произведения, никогда не стоял в его конце. Место его - в середине общей повествовательной композиции, внутри анарративной части. Это вызывалось тем, что рассказ восходил к семантике Логоса, светила, скрытого в глубине земли и появлявшегося "здесь" (туман раздвигался, показывался рассказ-видение). Рассказ, воплощавший Логос, нужно было обнаружить, "открыть". Как бог находился в середине храма, внутри, между передней и задней его частями, так в середине словесного произведения находился и Логос. Но его место одновременно пребывало в двух плоскостных пространствах: в подземной смерти (умирающий Логос) и в "зримой" жизни (оживающий Логос)" (Фрейденберг 1978, с. 222-223).

Именно сферический Логос является главным предметом изображения в "Столбцах и поэмах", какими сформировал и увековечил их поэт в варианте 1958 года. В "Столбцах" 1929 года нашла воплощение (и то не окончательное) лишь начальная стадия его самообнаружения - Работа в черном, связанная с необходимостью "спуска в Ад" и "служения Дьяволу". Маклак - владыка всех штанов из "Обводного канала" представляет в "Столбцах"с инфернальный образ "князя мира сего".

Отсюда снова вернемся к вопросу, поставленному нами ранее: что такое "Столбцы"? Текст, с которым имел дело читатель двадцатых годов, - Столбцы-29, - отражают черную стадию духовной инициации, и, если бы дело остановилось на этом, судьба поэта и восприятие его поэзии были бы, по всей видимости, иными. Этот текст лег в основу одной лишь первой части Свода-58 - "Городских столбцов". Современный читатель Заболоцкого имеет дело, как правило, со "Столбцами и поэмами" в позднейшей и полной редакции 1958 года, где путь духовного восхождения пройден вплоть до высшей, красной стадии. Не всегда думающие и пишущие о Заболоцком осознают, что одним и тем же словом "Столбцы" называют две разные книги - разные не только по полноте состава, но и по духовному вектору, исходящему от текста. Нельзя исключить, что именно этот аспект имел в виду поэт, когда говорил Б. Слуцкому, имея в виду, конечно, издание 1929 года: "Я долго относился к вам с подозрением, потому что вам слишком нравятся "Столбцы"" (Заболоцкий 1995, с. 750).

Если мы увидим "Столбцы" как органический процесс становления текста, "Столбцы" 1929 года будут способны предстать своего рода "наброском" одной только только лишь первой части трилогии "Столбцов и поэм". Как отмечает К. Рогов, "[...] для плана (наброска) характерна определенная синтаксическая ослабленность, разреженность, и вместе с тем его элементы обладают отчасти свойствами миметических знаков, отсылая к целому замысла. В этом случае общим знаменателем для наброска и окончательного текста следует предполагать некий прото-текст (в обиходе - замысел), и отношения в этом треугольнике представляются весьма сложными, во всяком случае не исчерпываются хронологическим вектором "от предшествующего к последующему" (Рогов 1993, с. 324).

Предполагая, что прототекст "Столбцов" восходит к оккультизму в самом широком смысле слова, укажем, что в варианте 1929 года доминировала символика Таро, а в позднейших вариантах на первый план выдвинулся комплекс мифологем алхимической традиции. И то, и другое находит средства для воплощения прежде всего в авторской композиции сборника. Однако, коль скоро обе традиции восходят к одному источнику, можно говорить о том, что алхимический миф содержится в Столбцах-29 в виде "наброска" на периферии замысла, а в Своде-58 столбцы сохраняют свою привязку к символам Таро, однако эта привязка утратила жесткость и "табличный" характер пасьянса. В столбце "Начало осени" отчетливо виден образ реальности, истекающей из невидимого центра:

Как сон житейских геометрий,

В необычайно крепком ветре

Над ним домов бряцали оси,

И в центре О мерцала осень.

И к ней касаясь хордой, что ли,

Качался клен, крича от боли,

Качался клен, и выстрелом ума

Казалась нам вселенная сама

(Заболоцкий I, с. 73).

Ум здесь - гностический Нус, и еще одна остроумная маска, скрывающая его незримое присутствие - орех, (Семантика ореха в "Столбцах" также восходит к символике Каббалы. Гершом Шолем говорит о сравнении "зла с клиппа, 'корой' дерева или скорлупой ореха (орех как символ Меркавы [Колесницы, несущей Престол - И.Л.} был заимствован автором Зохара из писаний Элазара из Вормса)" (Шолем II, с. 50).) появляющийся в "Незрелости", в "На даче" и в "Народном Доме":

Ребенок лезет вдоль по чащам,

Ореховые рвет листы [...]

(Заболоцкий I, с. 66).

Вижу около постройки

Древо радости -орех

(Заболоцкий I, с. 71).

Тут каждый мальчик забавлялся:

Кто дамочку кормил орехами,

А кто над пивом забывался

(Заболоцкий I, с. 67; курсив мой - И.Л.).

Не менее существенны, однако, и каббалистические значения сферы с актуализованным центром: "Предвечная точка из Ничто есть мистический центр, вокруг которого кристаллизуется теогонический процесс. Безразмерная и как бы помещенная между Ничто и Бытием, эта точка служит для иллюстрации того, что каббалисты 13 века называли "происхождением Бытия", "началом", возвещенным первым словом Библии" (Шолем II, с. 24).

Исходя из присущего поэтическому мышлению Заболоцкого изоморфизма плана содержания и плана выражения, попытаемся сформулировать принципы, руководствуясь которыми читаем мы текст "Столбцов и поэм".

Необходимой (да и неизбежной) стадией будет линейное чтение: от начала к концу. На этой стадии читатель ощущает мотивные связи и переклички между причудливыми образами, однако восприятие текста обретает завершение на уровне каждого из столбцов. Так, в "Городских столбцах" перед нами будет 25 целостных текстов, каждый из которых провоцирует целостное поэтическое переживание. "Добравшись" до конца сборника, мы видим "Столбцы" как замкнутый и самодостаточный художественный мир. Причудливость этого мира и смутное ощущение его абсолютной оправданности изнутри переживаются читателем как "нечто таинственное". Будем иметь в виду установки рецептивной эстетики, предполагающей, что всякий новый текст воспринимается на фоне некоторого "горизонта ожидания", детерминированного сложившимся у читателя представлением о жанре, опытом чтения других произведений этого жанра и различием между обиходным языком и языком поэтическим (Хрушовский 1979).

Заболоцкий сразу же активно вторгается в пространство рецепции, называя сборник своих стихотворений "Столбцами". Ни у кого из читателей нет "опыта чтения произведений, существующих в данном жанре". ("Столбцы - странный гибрид оды, баллады, литературной пародии, пушкинского стихотворного романа..." (Пурин 1992, с. 142).) При этом мы отчетливо осознаем, что столбцы - скорее квазижанр, нежели жанр в собственном смысле слова, ибо стихотворческая стратегия Заболоцкого не имела буквального предшествия и не имеет видимого продолжения. Тем самым Заболоцкий "выхватывает" свой текст из всяких возможных "горизонтов ожидания".

Из этой финальной точки, где мы осознали уникальность полученного читательского опыта (а читатели 30-50-х "Столбцов" как один свидетельствуют об "ошарашивающем" впечатлении, которое сборник произвел на горизонте советской поэзии 20-х годов), мы должны перейти от работы с текстом-континуумом к реконструированному тексту, по терминологии Б. Хрушовского. ("Интерпретация [...] влечет за собой перепланировку текста, ибо у читателя складывается собственное более или менее полное представление о данном произведении" (Баран 1993, с. 101).)

В случае "Столбцов" мы располагаем, кажется, информацией о том, какими принципами руководствовался автор, со-располагая столбцы относительно друг друга. Это принципы комбинаторики Таро в Столбцах-29 и концепция сферического Логоса вкупе с оккулътно-алхимическим кодом в окончательном варианте. Поэтому нам представляется обоснованным, если во второй раз мы начнём читать "Столбцы", начиная от центра, "удерживая" в памяти пары столбцов, равно удаленных от него в обе стороны - к началу и к концу. (В книге "Новая модель Вселенной" П.Д. Успенский пишет: "Рассматривая двадцать два аркана Таро в разных сочетаниях и пытаясь установить устойчивые взаимоотношения между ними, попробуем разложить карты попарно: первую с последней, вторую с предпоследней и т.д. Мы обнаруживаем, что при таком расположении карты обретают весьма интересный смысл. Возможность такого расположения карт Таро подсказывает порядок, в котором располагались картины Таро в галерее мифического "храма посвящений", о котором упоминает Христиан. Карты складывались следующим образом: 1-0, 2-21, 3-20, 4-19, 5-18, 6-17, 7-16, 8-15, 9-14, 10-13, 11-12. При таком расположении одна карта объясняет другую, а главное, показывает, что их можно объяснять только вместе, но не порознь. Изучая эти пары карт, ум привыкает видеть единство в двойственности" (Успенский1993, с. 231-232). И далее, автор дает толкования пар, из которых ограничимся наиболее актуальными у Заболоцкого: "Одиннадцатая карта - Сила, а противоположная ей двенадцатая - Повешенный. Она воплощает идею жертвы, т.е. того, что дает силу. Чем больше жертва человека, тем больше будет его сила; сила пропорциональна жертве. Тот, кто в состоянии пожертвовать всем, сможет сделать всё" (Успенский 1993, с. 233). "Седьмая карта Колесница, - это магия в смысле неполного знания, в смысле "дома, построенного на песке"; противоположная ей карта - шестнадцатая, Башня, - падение, которое неизбежно следует за необоснованным возвышением" (Успенский 1993, с. 232).) Необходимо определить композиционные центры каждого из трех циклов, составляющих "Столбцы и поэмы", и увидеть каждый из этих циклов как сферу, насквозь пронизанную смысловыми энергиями, истекающими из этого центра.

Описываемые операции необходимо проделать и с каждым из столбцов. Слово Заболоцкого сферично на всех уровнях - от слова, вынесенного в заглавие столбца, до целого "Столбцов и поэм".

Наконец, на третьей стадии, мы должны занять по отношению к тексту позицию в вертикальном измерении, дабы иметь возможность узреть внутренним видением попарное соединение сфер, взаимодействие которых составляет ансамбль "Столбцов", в свободном раскачивании, как бы "на качелях", повторяя траекторию "молочных глаз" эмбриона, качающегося "в спиртовой банке". Такое чтение позволяет реконструировать сквозной сюжет, лежащий в основе замысла. Этот сюжет, при всей его смутности, неоднозначности и зыбкости, распыленности в мире "Столбцов", может быть, тем не менее, сведен к мистериальному сюжету о чудесном зачатии, рождении, жизни, смерти и посмертном воскресении в советском Ленинграде "тонкого" существа, ближайшим источником которого будет, как мы полагаем, алхимический гомункул. Социально-исторический аспект этого сюжета связан с осмыслением советской реальности, лишенной вертикального мистериального стержня, как реальности неполноценной, недорождённой (сюжет о несостоявшейся инициации), которая, вступая в альянс с самыми темными силами материи, обретает все более зловещие, "големические" очертания. "Ивановы" в "Столбцах" представляют это пространство чудовищно размножившихся големов.

Читательское "раскачивание" способствует опознанию и анализу "материальных носителей" тех тонких подсознательных переживаний и состояний, которые провоцирует поэтический текст. Некоторые важные мотивы и образы, ключевые слова или значимые звуковые комплексы локализованы в столбцах, симметричных относительно центра (мотив перевернутости вверх ногами), некоторые, как, например, образ выстрела-выплеска с его глубинной эякулятивной символикой, локализованы в "миротворящих" центрах.

В книге о симметрических композициях у Пушкина Е. Эткинд обозначает ось симметрии буквой m, имея в виду образ зеркала - mirror (1988, с. 12). (В работе Е. Эткинда (1986, с. 246-251) содержится анализ симметрической композиции поэмы "Торжество Земледелия".) В наших рассуждениях о Заболоцком мы предпочли бы пользоваться символом О, следуя, кажется, самому поэту: "И в центре О мерцала осень..." Центр симметрии у Заболоцкого - не плоскость, но точка, его мир развернут сферически: если это и зеркало, то сферическое. Первым проявлением этого центра будет образ органа зрения - глаза, вокруг которого структурируется реальность "Столбцов". Кроме того, изоморфность буквы О и цифры 0 способна обозначить идею абсолютного Ничто (каббалистический Эйн-Соф), которое стоит в мире Столбцов по ту сторону "точки сворачивания" этого "страшного" мира. Итак, слово Заболоцкого - сферично и живо пульсацией, истекающей из невидимого центра, запредельного тексту.

В работе о происхождении сюжета Ю.М. Лотман (I, с. 224-242) говорит о том, что сюжет, понимаемый как последовательность эпизодов из жизни героя, исторически произошел из взаимодействия циклического мифа и эсхатологической легенды: "В эсхатологической легенде и изоморфных ей текстах сегментация человеческого существования на непрерывные отрезки может производиться весьма неожиданным для нынешнего сознания образом. Так, например, изоморфизм погребения (съедения), зачатия, рождения и возрождения может приводить к тому, что повествование о судьбе героя может начинаться с его смерти, а рождение=возрождение приходится на середину рассказа. Полный эсхатологический цикл: существование героя (как правило, начинается не с рождения), его старение, порча (впадение в грех неправильного поведения) или исконный дефект (например; герой урод, дурак, болен), затем смерть, возрождение и новое, уже идеальное существование (как правило, кончается не смертью, а апофеозом) воспринимается как повествование о едином персонаже" (Лотман I, с. 240).

Строя свой миф, Заболоцкий привязывает "полный эсхатологический цикл" к образу лирического героя, а развитие сюжета застает как раз в стадии смешения (Смешение является важнейшим условием появления Гомункула в лаборатории Вагнера из "Фауста" Гете:

Смотрите, светит! Значит, найден путь! Этот фрагмент является необходимым комментарием к найденному достаточно поздно (по всей видимости, в 1957 году) названию второй части "Столбцов и поэм" в редакции 1958 года - "Смешанные столбцы".)

Действительно, надежда есть, что можем,

Когда веществ различных сотню сложим,

Смешаем их - в смешенье здесь вся суть, -

Все человека вещество составить;

Его мы в колбу можем переправить,

Закупорим, возгоним на огне

И там свершим все дело в тишине!

(Гете 1962, с. 332-333)

Под покровами сюжетов, позаимствованных из арсенала алхимии и Таро читатель способен ощутить признаки универсального мифологического Единого сюжета. ("Сюжет этой драмы известен всем мифологиям. В семиотике он называется Единым сюжетом (Ю. Лотман). Единый сюжет лежит в основе архаического способа освоения мира, предполагающего наличие в смерти воспроизводящего начала. Замкнутый круг Единого сюжета составляют рождение, брак и смерть, которые дублируют друг друга, превращаются друг в друга и всегда возвращают к исходному равновесному состоянию. Единый сюжет мифологии долго сохранялся народной культурой как основа целостного (непротиворечивого) восприятия жизни. Беспощадный, но не безнадежный Единый сюжет наследуется литературой, переживая различные трансформации" (Чекоданова 1996, с. 309).)

Переосмысляя опыт символистов в области циклизации поэтических текстов, Заболоцкий воспроизводит в композиции сборника стихотворений логику текста-образа циклического мифа. А. Блок в "Предисловии к Собранию стихотворений" пишет: "Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме' стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены, но каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать "романом в стихах" [...] (Блок I, с. 559).

Столбец Заболоцкого - сознательно "недоношенное" поэтом до эстетической самодостаточности творение ("Так недоносок или ангел..."). Тут уместно вспомнить Хармса, который писал в дневнике: "Мои творения, сыновья и дочери мои. Лучше родить трех сыновей сильных, чем сорок, да слабых" (Хармс 1991, 118). Заболоцкий в "Столбцах" пошел по рискованному пути: нарочито семантически "темный" или нарочито "лебядкинский" текст обретает смысл и значение, только занимая определенное место в жестком композиционном целом сборника. Подобно лирической трилогии Блока, "Столбцы", оставаясь сборником поэтических сатир, представляют собой "своеобразный функциональный заменитель 'поэмы-мифа', а опосредованно - [...] - и 'романа-мифа'" (Минц 1979, с. 77).

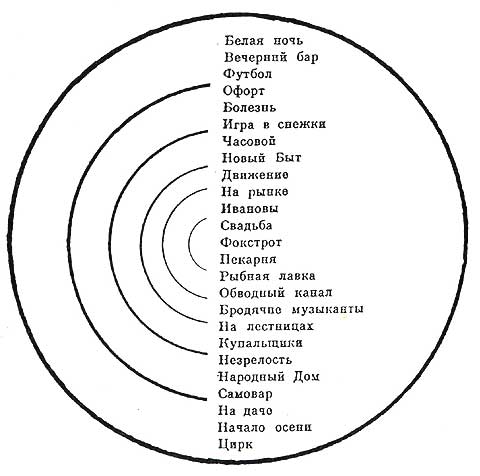

Схема 3. Композиция "Городских столбцов"

Оглавление